Aus dem Rhythmus

Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung des Menschen. Zwar steigt die Wahrscheinlichkeit, es zu bekommen, mit dem Alter, es können jedoch auch junge Menschen betroffen sein. Obwohl eine direkte Ursache oft nicht auszumachen ist, gibt es Faktoren, die das Auftreten von Vorhofflimmern begünstigen. Hierzu zählen z. B. strukturelle Veränderungen am Herzen (Herzklappenfehler, Herzschwäche), Bluthochdruck, Übergewicht, Schlafapnoe-Syndrom etc.

Vorhofflimmern ist per se nicht lebensbedrohlich, kann aber ursächlich für das Auftreten von Folgeerkrankungen wie Herzschwäche sein. Durch den veränderten Blutfluss in den Vorhöfen können Blutgerinnsel entstehen, die einen Schlaganfall verursachen. Darüber hinaus leiden Betroffene oft unter Symptomen wie Herzrasen oder -stolpern, Schwindel, Luftnot und allgemeiner Schwäche.

Die Behandlung von Vorhofflimmern verfolgt mehrere Ziele. Eines ist die Verhinderung der Folgeerkrankungen. Ein weiteres, wesentliches Behandlungsziel ist Beschwerdefreiheit oder zumindest eine Beschwerdelinderung. Neben einer meist notwendigen Gerinnungshemmung (Antikoagulation) und Kontrolle der Risikofaktoren können spezielle Medikamente entweder zum „Bremsen“ der Herzfrequenz (Frequenzlimitierung) oder zum Erhalt des normalen Rhythmus (Sinusrhythmus) eingesetzt werden. Zur Überführung des Vorhofflimmerns in den Sinusrhythmus ist dann oft eine elektrische Kardioversion notwendig.

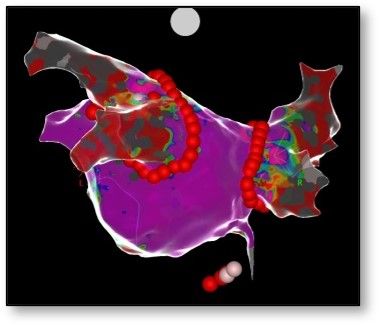

Ein weiteres, etabliertes Verfahren zum Erhalt des Sinusrhythmus ist die Pulmonalvenenisolation. Bei dieser invasiven Methode wird über spezielle Herzkatheter die elektrische Leitung zwischen Pulmonalvenen (Lungenvenen) und linkem Vorhof unterbrochen. Hierdurch werden autonome Erregungszentren in den Pulmonalvenen ausgeschaltet, die Vorhofflimmern auslösen können.

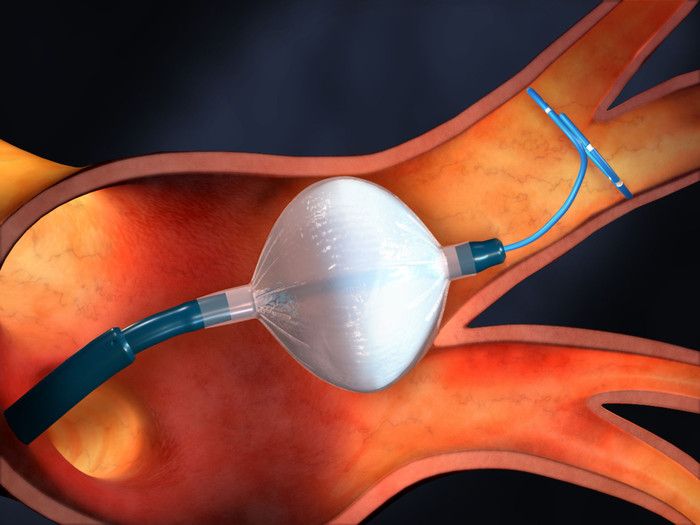

Das Prinzip der Pulmonalvenenisolation beruht auf der Ablation (Gewebeverödung) von Herzmuskelgewebe im linken Vorhof um die Lungenvenenmündung. Hierzu stehen am RoMed Klinikum Rosenheim sog. thermische Verfahren zur Verfügung wie die Ablation mittels Radiofrequenzenergie (Wärme). Dabei werden die Pulmonalvenen mit einer feinen Katheterspitze „Punkt für Punkt“ isoliert. Alternativ kann eine Ablation mittels „Cryo-Ballon“ (Vereisung des Gewebes) durchgeführt werden.

Als neuestes, nicht-thermisches Verfahren hat sich inzwischen die sog. Elektroporation etabliert. Diese auch als „Pulsed Field Ablation“ bezeichnete Methode nutzt hochfrequente elektrische Felder zur gezielten irreversiblen Schädigung der Herzmuskelzellen, ohne dabei das umliegende Gewebe thermisch zu verletzen. Das Verfahren gilt deshalb und aufgrund der kurzen Prozedurdauer als sehr effektiv und sicher.

Welche Art der Ablation individuell geeignet ist, wird im Vorgespräch mit dem behandelnden Arzt erörtert.